AI時代の今、データは「21世紀の石油」と言われるほど、企業の競争力を左右する重要な資産になっています。そのデータは、クラウド環境のもとで国境を超えて管理・運用・活用されるのが当たり前の時代です。

一方で、近年では「脱クラウド」に踏み切る企業も増えています。とはいえ、完全な脱クラウドは現実的ではなく、多くの企業がプライベートクラウドやハイブリッドクラウドへの移行を進めています。

そんな中で、今注目を集めているのが「ソブリンクラウド」という選択肢です。この記事では、「ソブリンクラウド」の概念と重要性、自社にとっての最適解を検討するヒントをご紹介します。

海外の最新コールセンターシステムやデジタル・コミュニケーションツールを、19年間にわたり日本市場へローカライズしてきた株式会社コミュニケーション・ビジネス・アヴェニューが解説します。

【この記事が解決するお悩み】

- ソブリンクラウドって何?

- 欧米で強化されるデータ規制への対策を講じたい

- セキュリティ強化をしたいものの、オンプレミスへの回帰は現実的でない

ソブリンクラウドとは

ソブリンクラウドとは、企業や公共機関が自国の法律・規制に準拠しながら、データ主権(ソブリン)を確保・コントロールできるクラウド環境のことです。

特定のクラウドサービスや機能を指す言葉ではなく、「主権をどのように守るか」という考え方そのものを示しています。

ソブリンクラウドで重視される4つの主権

ソブリンクラウドにおいて重視される主権は以下の4つです。

データ主権:自社や個人のデータが、他国の法律や規制の影響を受けずに管理されること

システム主権:クラウドやITシステムの設計・構築・保守などの重要部分を国内で維持し、海外ベンダーへの依存を減らすこと

運用主権:システムやデータの運用・管理を自国内で完結させること

技術主権:基盤技術の開発・維持・人材育成を国内で行い、長期的に自立した技術力を保つこと

このように、ソブリンクラウドは「他国の法律や外的規制の影響を受けない環境」であることを重視します。

そのため、政府機関、医療、金融、エネルギー、防衛など、高度なセキュリティが求められる分野で注目されています。2021年頃から世界的な取り組みが始まってはいるものの、現時点では統一的なソブリンクラウドの定義はなく、各国や企業によって形態はさまざまです。

海外の動き:フランスの「Cloud de confiance」

たとえばフランス政府は、国家レベルでデータ主権を守るための「Cloud de confiance」という制度を導入しています。

これは、フランス国内の企業や行政が、法的にも技術的にも安全なクラウドを選定・利用できるようにするための仕組みです。

ANSSI(国家情報システムセキュリティ庁)が、とりわけ高度な技術および「法的セキュリティ」をもつプロバイダーに、「cloud de confiance」という新たなラベルをつける体制を整えました。

日本においては、各企業や自治体が自社の課題に応じて、「どこまでを国内で守るべきか」という観点から、独自にソブリンクラウド的な仕組みを模索している段階です。

なぜソブリンクラウドが重要なのか

ソブリンクラウドへの移行の主要な目的は、データセキュリティをより強固にすることです。オンプレミス環境での完全管理も選択肢のひとつですが、コストや可用性、BCP対策といった観点から現実的でないケースも多くあります。

そのため、「主権(ソブリン)」を確保しつつ、パブリッククラウドの利便性を保つことができる「ソブリンクラウド」が求められているのです。

さらに、欧米を中心としたデータ保護の規制強化も背景にあります。EUの「GDPR(一般データ保護規則)」や、米国の「CLOUD Act」は、データが海外のクラウドに保存されている場合、外国法の適用を受ける可能性があることを前提にしています。

つまり、「データ」は日本で生成・管理していても、外国のクラウド事業者のインフラ上に保存されているという要素によって、外国法が優先される(域外適用)リスクがあるということです。

このような流れを受け、各国は法的にも技術的にも「自国で守れるクラウド」を求めるようになっています。

ソブリンクラウドだけが答えではない

とはいえ、「ソブリンクラウドさえ導入すれば安心」というわけではありません。重要なのは、セキュリティ・コスト・運用効率のバランスをとり、自社にとって最適なクラウド環境を選択することです。

たとえば、データの重要度を3段階に分けて考えると、次のような使い分けができます。

- 重要度「高」:データ主権を重視→プライベート/ソブリンクラウド

- 重要度「中」:コストの最適化を重視→ハイブリッドクラウド

- 重要度「低」:利便性を重視→パブリッククラウド

データの性質やリスクに応じてクラウドを使い分けることで、コストとセキュリティ強度の両立が可能になります。

さらに、トラブル発生時のバックアップや負荷分散が見込めるので、システムの可用性向上が期待できるというメリットにつながります。

日本での現状と今後

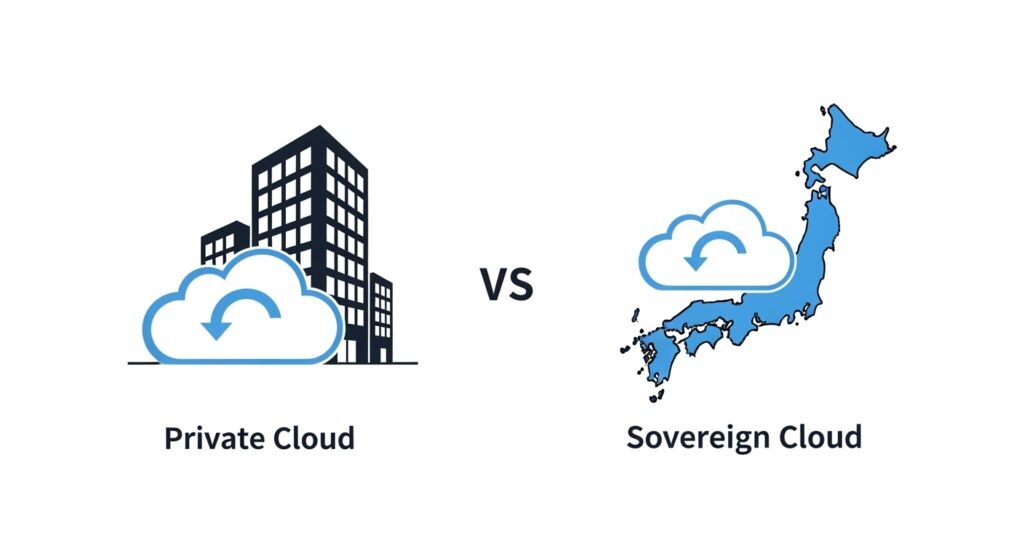

現時点では、日本国内で「ソブリンクラウド」を明確に名乗るソリューションは多くありません。しかし、プライベートクラウドはソブリンクラウドと非常に親和性が高く、ソブリンクラウドの今後の発展に向けた基盤と言えます。

プライベートクラウドとソブリンクラウドの違いとは

プライベートクラウドとソブリンクラウドの明確な差は、「システム主権を有しているか」という点です。

つまり、クラウド環境が国内で完結していても、設計やコントロールの権限が海外ベンダーに依存している場合は、「ソブリンクラウド」とは言えないのです。

ソブリンクラウドの導入を検討する際は、「自社のシステムがプライベートクラウドに対応しているか」「主権を国内で確保できる設計になっているか」といった点を確認しておくと良いでしょう。

AWSは2025年12月、ラスベガスで開催された「AWS re:Invent 2025」の基調講演で、企業の自社データセンター内にAWSのAI専用クラウド環境を構築できる「AI Factories」を発表しました。

これにより、データを外部に出さずにAIを活用でき、金融や医療など規制産業でもクラウドの利便性とオンプレミスの安全性を両立できます。

この仕組みはデータを外部に出さずにAIを活用できるため、データ主権や規制要件に対応し、ソブリンクラウド・ソブリンAIの概念に近い取り組みといえます。

最後に

AIが加速度的に発展する今、データはもはや単なる「情報資産」ではなく、「主権(ソブリン)」を伴う戦略的な資源になっています。

国境を越えたデータアクセスが当たり前になっているからこそ、「自社のデータを、誰が、どこで、どのように守るのか」を、改めて見直す時期に来ているのかもしれません。